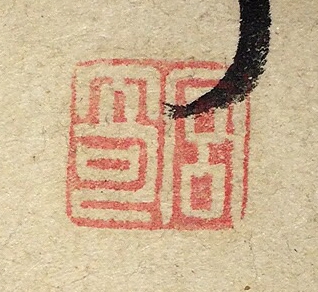

宮崎 筠圃(みやざき いんぽ、享保2年8月21日(1717年9月25日) - 安永3年12月10日(1775年1月11日))は、江戸時代中期の儒学者。名は奇、字は子常、通称は常之進。

人物

享保2年(1717年)、尾張国海西郡鳥池村にて宮崎古厓の長男として生まれる。18歳の時、両親と京に移り、伊藤東涯に師事して学ぶ。東涯没後は、東涯の弟・伊藤蘭嵎に師事した。

詩画に優れ、特に墨竹画については、山科李蹊、御園中渠、浅井図南とともに「平安の四竹」と称された。しかし、画名が高まった結果、人から儒者ではなく画工と見られていると母に諌められて筆を折り、その後、終生画筆をとることがなかったという。

また、俗習に染まらず、世情に疎い人物であったとされる。ある日、雨に降られた筠圃が、慌てて駆け込んだ軒下が娼家であった。娼家の妓たちは、しきりに「お入り、お入り」と筠圃を招いた。筠圃は客引きされたと分からず、帰宅してから弟子たちに「傘を貸そうとしたのだろう。仁というものは実に人の固有である。」などと語ったことから、以来、弟子は筠圃を「仁先生」とあだ名したという逸話が残されている。

安永3年(1774年)、享年58にて没し、東山の永観堂に葬られた。

備考録、経説、詩文集数巻を著したが、いずれも成稿に至らず終わった。

脚注

参考文献

- 三省堂編修所 編『コンサイス日本人名事典』(三省堂,改訂版,1990)

- 熊田葦城『成功百話』(春陽堂,1926)

- 伴蒿蹊ら『近世畸人伝 巻之1-5』(青山堂書房,1911)

関連文献

- 愛知県海部郡十四山村教育会 編『宮崎筠圃先生伝』(愛知県海部郡十四山村教育会,1938)

外部リンク

- 弥富市:市の概要:市の文化財 - 市の文化財として「宮崎筠圃邸址」の写真と説明がある