藤原 家宗(ふじわら の いえむね)は、平安時代前期の公卿。藤原北家、参議・藤原真夏の孫。民部少輔・藤原濱雄の長男。官位は従三位・参議。

経歴

承和年間に文章生となり、仁明朝末の承和15年(848年)勘解由判官に任官する。文徳朝に入り、嘉祥3年(850年)惟仁親王が春宮に立てられると春宮少進に任ぜられ、斉衡元年(854年)には蔵人を兼ねる。斉衡3年(856年)40歳にしてようやく従五位下に叙爵され、翌天安元年(857年)右少弁に任ぜられた。

天安2年(858年)惟仁親王の即位(清和天皇)に伴って従五位上に叙せられると、貞観3年(861年)右中弁、貞観5年(863年)正五位下・左中弁、貞観8年(866年)従四位下、貞観11年(868年)従四位上・蔵人頭、貞観12年(870年)右大弁と、清和朝に入ると弁官を務めながら順調に昇進を果たす。また貞観8年(866年)に発生した応天門の変においては、応天門放火の嫌疑により左大臣・源信の邸宅を囲んだ遣使に対して、清和天皇の勅令を受けて左中弁として参議兼右大弁・大江音人とともに慰諭を行い、源信の嫌疑を晴らしている。貞観13年(871年)には参議に任ぜられ公卿に列した。

清和朝後半は議政官として左右大弁を兼帯し、貞観17年(875年)には正四位下に叙されている。貞観19年(877年)正月に行われた陽成天皇の即位に伴う叙位にて従三位に至るが、同年2月10日薨去。享年61。最終官位は参議従三位行左大弁。

伝領地である山城国宇治郡日野村(現在の京都府京都市伏見区)に、弘仁13年(822年)法家寺を建立して最澄自作の薬師如来の小像を祀ったという伝承がある。

官歴

注記のないものは『六国史』に基づく。

- 承和年間:文章生

- 承和15年(848年) 2月14日:勘解由判官

- 嘉祥3年(850年) 11月27日:春宮少進(春宮・惟仁親王)

- 斉衡元年(854年) 11月:蔵人

- 時期不詳:正六位上

- 斉衡3年(856年) 正月7日:従五位下。5月25日:大炊頭

- 斉衡4年(857年) 2月16日:兵部少輔。6月19日:右少弁

- 天安2年(858年) 4月19日:造東大寺大仏長官。11月7日:従五位上。11月25日:中宮亮

- 貞観元年(859年) 7月3日:修理東大寺大仏長官、9月:装束司次官(大嘗会)

- 貞観3年(861年) 5月20日:右中弁

- 貞観5年(863年) 正月7日:正五位下。2月16日:左中弁。日付不詳:皇太后宮亮

- 貞観8年(866年) 正月7日:従四位下

- 貞観11年(868年) 4月:蔵人頭。12月9日:従四位上

- 貞観12年(870年) 正月25日:右大弁

- 貞観13年(871年) 3月2日:参議

- 貞観14年(872年) 2月29日:兼讃岐権守

- 貞観15年(873年) 2月20日:兼讃岐守

- 貞観16年(874年) 2月29日:兼左大弁

- 貞観17年(875年) 正月7日:正四位下

- 貞観19年(877年) 正月3日:従三位。2月10日:薨去(参議従三位行左大弁)

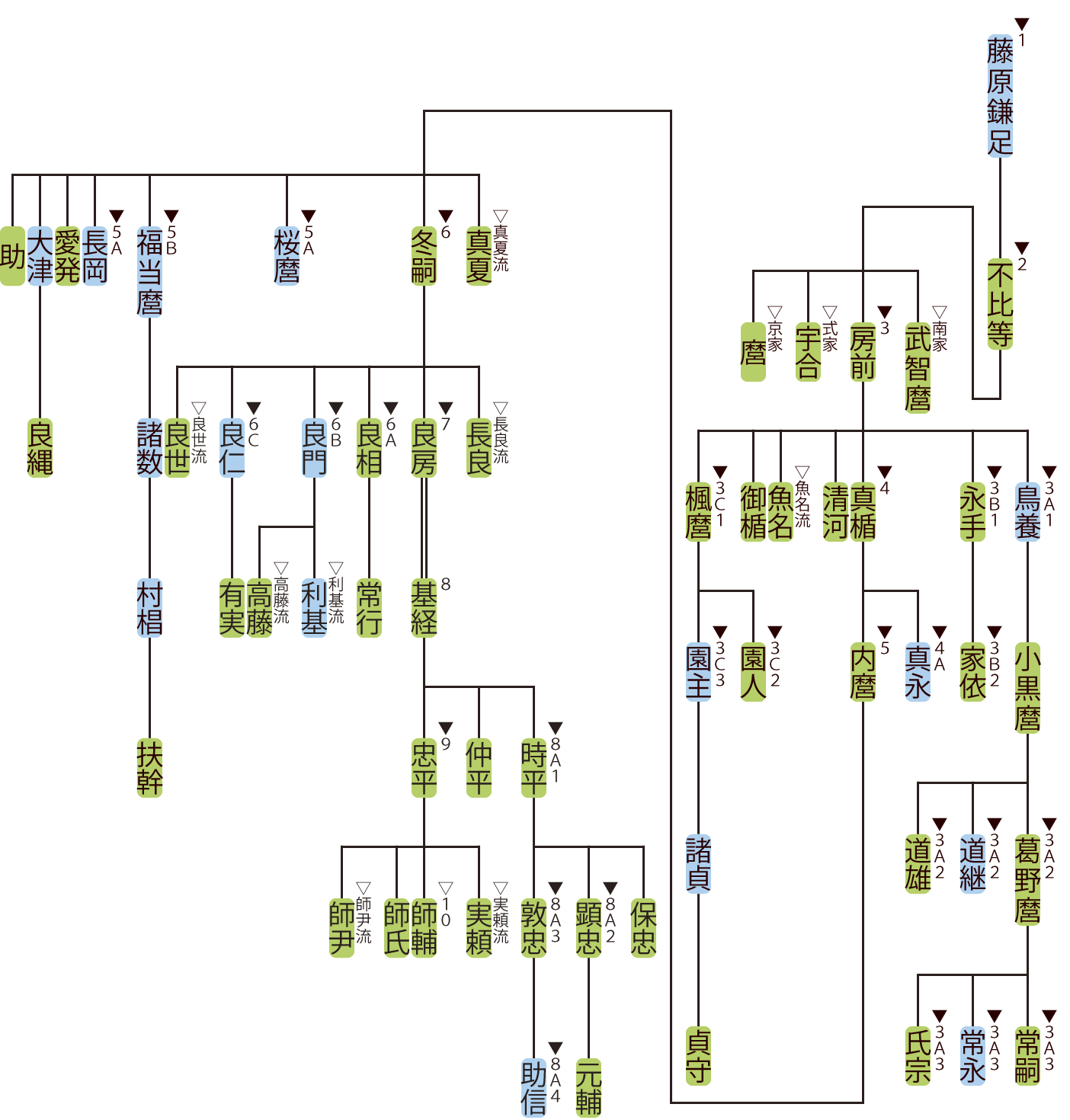

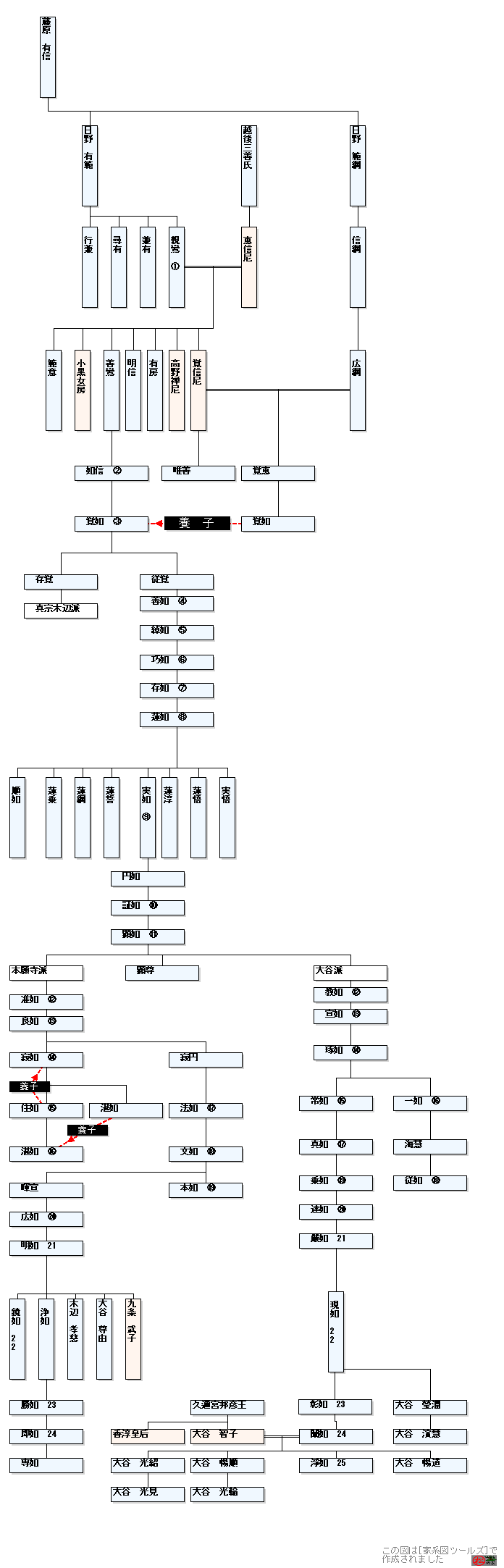

系譜

『尊卑分脈』による。

- 父:藤原濱雄

- 母:息長氏の娘

- 妻:藤原山蔭の娘

- 長男:藤原弘蔭(?-904)

- 次男:藤原継蔭

脚注

参考文献

- 武田祐吉、佐藤謙三訳『読み下し 日本三代実録 上』戎光祥出版、2009年

- 黒板勝美編『公卿補任 第一篇』吉川弘文館、1982年

- 黒板勝美編『尊卑分脈 第二篇』吉川弘文館、1987年