コーン–シャム方程式(コーン–シャムほうていしき、英語: Kohn–Sham equation)とは、量子化学の、特に密度汎関数理論で用いられる、相互作用のある粒子(典型的には電子)からなる任意の既知の系と同じ密度を生成する、相互作用のない粒子からなる仮想的な系(コーン–シャム系 (Kohn–Sham system))のシュレーディンガー方程式のことである。コーン–シャム方程式は、相互作用のない粒子がその中を動く局所的な有効(仮想)外部ポテンシャルによって定義される。このポテンシャルはコーン–シャムポテンシャル (Kohn–Sham potential) と呼ばれ、典型的には vs(r) や veff(r) と表される。コーン–シャム系中の粒子は相互作用のないフェルミオンであるため、コーン–シャム波動関数 (Kohn–Sham wavefunction) は方程式

の最低エネルギー解である軌道の集合から構築される単一スレイター行列式となる。この固有値方程式はコーン–シャム方程式の典型的な表現である。ここで、εi はコーン–シャム軌道 (Kohn–Sham orbital) φi に対応した軌道エネルギーである。N 粒子系に対する密度は次の式で与えられる:

コーン–シャム方程式という名称は、1965年にカリフォルニア大学サンディエゴ校でこの概念を導入したウォルター・コーンとリュウ・シャム(Lu Jeu Sham, 沈呂九)の2人の名に因む。

コーン–シャムポテンシャル

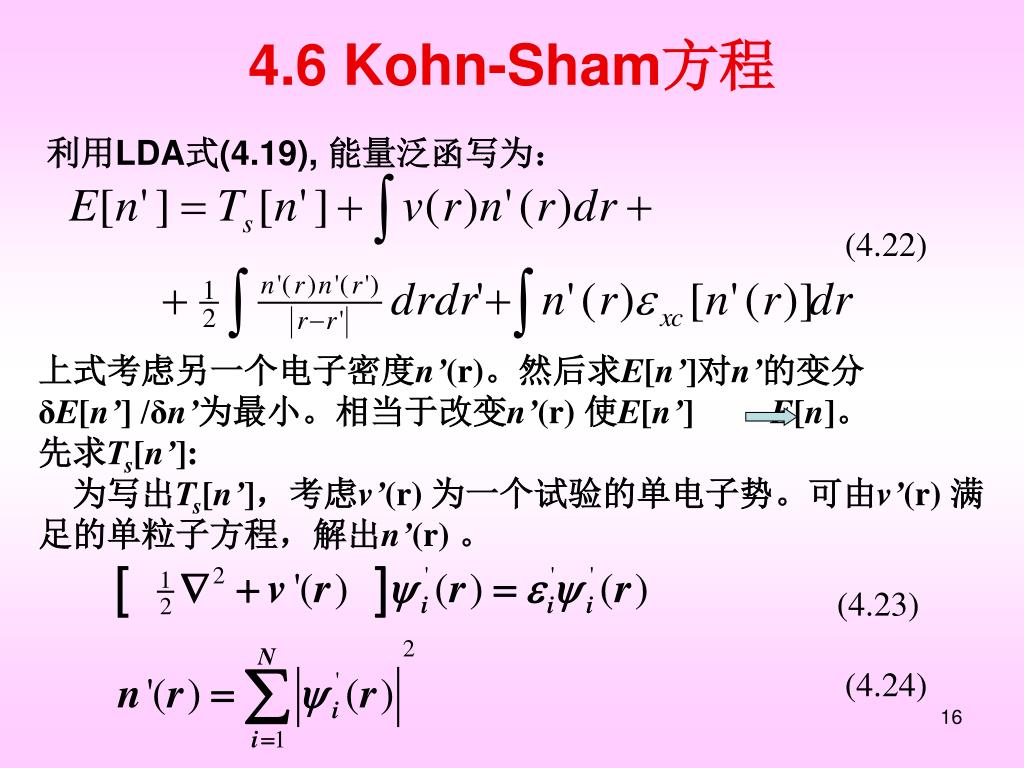

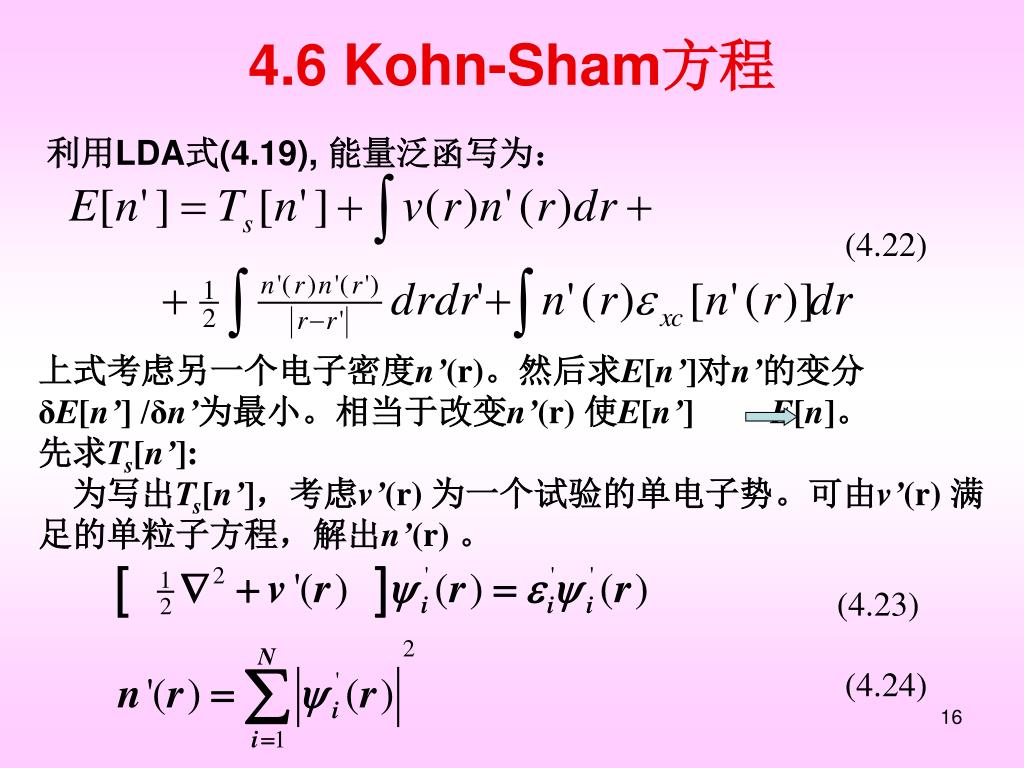

密度汎関数理論において、系の全エネルギーは電荷密度の汎関数として表される:

ここで Ts はコーン–シャム運動エネルギー (Kohn–Sham kinetic energy) であり、コーン–シャム軌道を用いて表される:

vext は相互作用のある系に作用する外部ポテンシャル(少なくとも、分子系においては、電子-原子核相互作用)であり、VH はハートリーエネルギー(クーロンエネルギー)

であり、Exc は交換相関エネルギーである。コーン–シャム方程式は、全エネルギー表現を軌道の集合について変化させることによって求められ、コーン–シャムポテンシャルを次の形

として得る。ここで右辺の最後の項

は交換相関ポテンシャルである。この項、そして対応するエネルギー表現は、密度汎関数理論に対するコーン–シャムのアプローチの中で未知となっている唯一のものである。軌道を変化させない近似がハリス汎関数理論である。

コーン–シャム軌道エネルギー εi は、一般に、物理的な意味をあまり持たない(クープマンズの定理参照)。軌道エネルギーの合計は全エネルギーに関係しており、

軌道エネルギーが、より一般的な制限開殻の場合において一意でないため、この方程式は軌道エネルギーの特定の選択についても適用できる(クープマンズの定理参照)。

脚注