砂押古墳(すなおしこふん)は、現在の宮城県仙台市太白区砂押町にある古墳である。5世紀後半から6世紀前半に作られた。埴輪が置かれた円墳で、直径25メートル。2008年の発掘調査で石棺が見つかった。

概要

仙台平野の南部に面した丘陵地帯の縁の斜面に作られた古墳である。近くには同じような立地条件の古墳が点々と連なる。砂押古墳から500メートル以内におさまるものとしては、南西には裏町古墳と金洗沢古墳、北東には二塚古墳がある。

古墳の構造

墳丘は緩い傾斜地に作られ、周湟をめぐらせた。古墳の南東と南で一部発掘された周湟の深さは30から40センチメートル、上の幅は3.3から4.3メートル、底の幅は2.3から3.9メートルである。

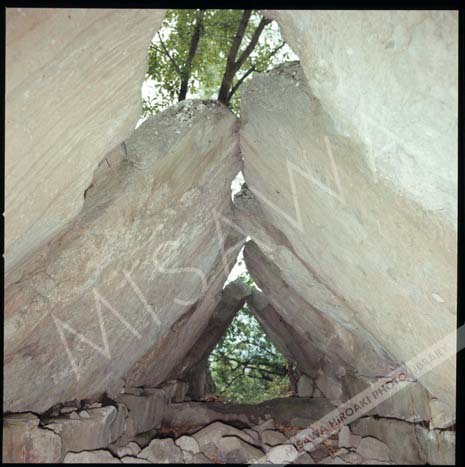

墳丘の内部に2つ、石を積み上げて築いた墓室(礫槨)が別個に平行して設けられた。礫槨の中に石棺が置かれた。石棺は板状の石を組み立てて細長い直方体にした箱型石棺である。

発掘調査と現況

1945年(昭和20年)頃には、防空壕が掘られ、東北電力の資材置き場にするために一部が削られた。

1982年(昭和57年)に、仙台市教育委員会が古墳の南の平らなところを発掘調査し、古墳の周湟の一部を発見した。遺物としては埴輪片と平安時代のものと思われる土師器の坏を得た。周湟の円は途中で途切れており、中断したのか東に折れた(つまり前方後円墳なのか)まではわからなかった。

2008年(平成20年)には墳丘の主体部が発掘され、円墳と判明した。この調査で礫槨、石棺が発見され、古墳の全貌が明らかになった。調査後に古墳は破壊され、住宅が建てられることになっている。

脚注

参考文献

- 佐藤隆「砂押古墳」、仙台市教育委員会『仙台平野の遺跡群II 昭和57年度発掘調査報告書』(仙台市文化財調査和報告書第47集)、1983年3月。

- 仙台市教育委員会文化財課「住宅密集地に古墳が!―砂押古墳で遺跡見学会を行いますー」、記者発表資料、2008年7月14日。仙台市公式ウェブサイト で2008年7月に閲覧、2014年現在はなし。

- 「砂押古墳 仙台最大、直径25メートル円墳]」、『河北新報』2008年07月19日。河北新報Online News で2008年7月閲覧、2014年現在はなし。

外部リンク

- 仙台市の文化財(仙台市教育委員会)

- 砂押古墳